精准焊接、精湛铣削、精密组装!最佳“互补”组合“三剑合璧”,问鼎制造团队挑战赛项目

在第47届世界技能大赛制造团队挑战赛项目中,来自广东省机械技师学院的詹贤达、马佳佳、卢言琳团队成为金牌得主。在技能的世界里,他们是工匠精神的积极弘扬者;在技术的征程中,他们是技能成才的生动注释者;在激烈的赛场上,他们是技能报国的坚定践行者。无论是卢言琳的精准焊接,还是詹贤达的精湛铣削,亦或是马佳佳的精密组装,都闪耀着从“青年技能人才”向“大国工匠”迈进的青春风采。

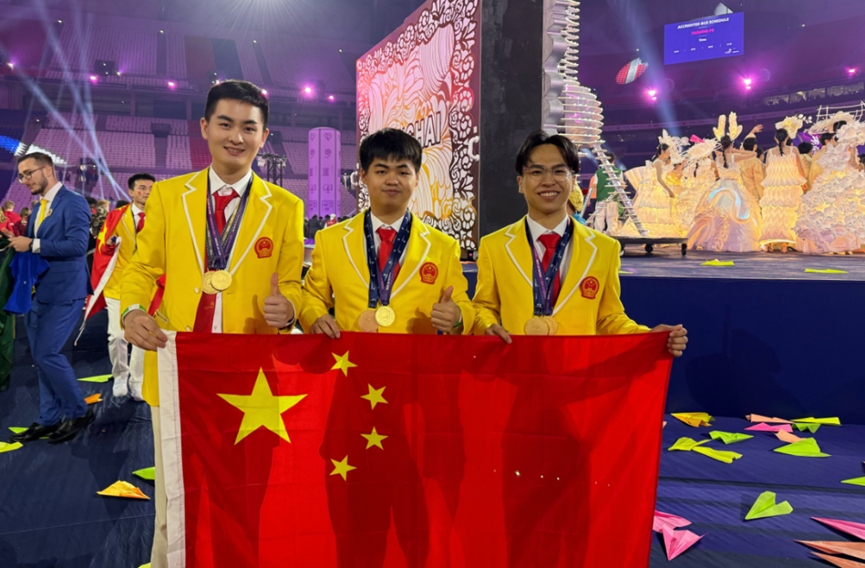

第47届世界技能大赛制造团队挑战赛项目三位冠军(自左至右):詹贤达、马佳佳、卢言琳

一枚金牌的技术启蒙:汲取榜样力量,矢志技能成才

“杨登辉,数控铣项目金牌,荣获国家最佳选手奖!张志斌,塑料模具工程项目金牌!”2017年,年仅17岁的詹贤达在广东省机械技师学院的组织下观看了第44届世赛的直播。“看到师兄们夺冠,看他们代表国家站到最高领奖台,我产生了技能成才的渴望。”制造团队挑战赛项目金牌选手、国家最佳选手奖获得者詹贤达回忆道。

马佳佳心中也在入学初就在心中种下了技能成才的种子。“当师兄们比完世赛,卓越的技术和夺金的荣誉点燃了我,成为了我追逐的偶像,激励我像他们一样走技能成才之路。”制造团队挑战赛项目金牌选手、国家最佳选手奖获得者马佳佳自豪地说。

在2017至2018年间,卢言琳、詹贤达、马佳佳三位选手先后进入广东省机械技师学院的竞赛班就读。对于制图、电路和焊接有着不同兴趣点的三位选手,在各自的专业中发光发热,截然不同的人生轨迹在与世赛结缘时产生交汇,三位选手以各自项目第一的绝对优势踏上了走向制造团队挑战赛项目领奖台的长久竞技之路。

“中职毕业后,带着母亲的鼓励和学习技术的向往,我背着一麻袋硬币的学费,来到学院报名入学。”从山东临沂到广东省机械技师学院再到世赛赛场,卢言琳用了6年多的时间。“由于缺乏经验,我一度面临被分流到其他项目甚至是被淘汰的境况,好在我在数控领域把握住了机会,测量、计算、手绘、编程……以快速和高精为制图标准,经历上千次的磨炼后,终于与我的队友们一同进入国家队。我们有夺冠的共识,希望用技能为中国制造增光添彩。”制造团队挑战赛项目金牌选手、国家最佳选手奖获得者卢言琳说。

在教练眼中,卢言琳是一个非常稳重、细致的选手,像是团队中的“定海神针”一样,有他在,团队遇到突发情况总能稳住心态,“化险为夷”。“我们教练团队常常讨论,他们三个人非常有‘缘分’,卢言琳稳重,詹贤达临场应变能力强,马佳佳是难得一见的在电路上能力极佳的选手,三个人无论是技能还是性格,都非常互补。”第47届世界技能大赛制造团队项目教练陈鑫鹏感慨地说。

时间的齿轮不息地转动,三位选手在广东省机械技师学院的技能摇篮中不断成长,带着技能报国的远大志向,从校园踏上了国际大赛的征途,在第47届世界技能大赛的赛场上,梦想扬帆起航。

一项技能的千锤百炼:“默契”引领协作,精益求精夺金

“轰隆隆……”“呲呲呲……”“滋啦滋啦……”这些声音,是广东省机械技师学院训练车间的日常背景音,也是三位“00后”小将技能报国梦想的启航音。在这里,他们开始了世赛的征程。

制造团队挑战赛项目到底是什么?“选手需要根据设计方案,在限定时间内完成机电类产品的设计与制造。”“此次我们的题目是在21小时内完成电动三轮车的制作,满足多项规格及性能规范。”三位选手接连解释道,这一项目涉及机械设计、电子技术、车工、铣工、焊接等9个工种,均为汽车生产、模具制造等领域急需的制造技能。

在广东省机械技师学院的训练车间,摆放着200多把刀具、50多套量具和30多套工具,这都是选手日常训练中会使用到的。“训练需要在每一道程序中精准选择工具,快速精确地加工、测量,力求每一个环节无误差。”詹贤达说。

“加工-测量-再加工”的训练亦是卢言琳在车间的常态,他时常做出20多个不同尺寸的工件,手工测量后筛选出最精确的工件进行科学测量,让三坐标测量机检测自己的制作精度,再修正不精准的工件。

除刻苦的训练外,作为世界技能大赛中唯一的三人团队项目,制造团队挑战赛项目在模拟真实生产环境的条件下,有着严格的时间、产品规格和性能规范要求。这不仅考验了个人技能,更考验了团队成员之间的默契与协作。

在备战世赛的集训期间,三位选手每天坚持15小时的高强度训练,不断调动自己的专业技能,在无数次的训练和比赛磨合中逐渐熟悉、适应。从争执到理解,从陌生到默契,他们成为了彼此最坚实的依靠。

“从团队组建至赛事备战有一年半的时间,我们历经了产品制作流程的精细编排、各模块技术的深度钻研、性格差异的融合以及高效沟通的磨合。在无数次的训练与教练团队的精心指导下,我们不断雕琢细节,直至达到了一种默契无间的境界–一个眼神、一个动作,彼此间便能心领神会,精准捕捉对方的意图与需求。”詹贤达分享道。

卢言琳对此感触颇深。“没事,再来一次就好了。”这是他常用来激励与安抚队友的话语,也是自我调节的“法宝”。

“我们赛前两天测试设备时发现缺失了很多必备的工具,只能紧急启动备选方案,但是我无条件信任队友,因为我们在各自的领域都足够出色,是值得信赖的伙伴。”马佳佳说。

正是有了这种信任与默契,在9月11日到14日的世赛赛程中,三位选手不惧干扰、稳定发挥,表现出了高超的技术水平。“在其余参赛队产品均重30公斤以上的情况下,我们的产品以13.5公斤的最轻重量、10.5小时的最短制作时间、最低的成本和最稳定的性能碾压全场,选手们已经发挥得足够好了。”陈鑫鹏教练说。

在登上领奖台的那一刻,三位选手终于露出了如释重负的微笑,他们身披国旗,感觉无上荣光。 “终于可以放松了,这种不负众望的感觉,为自己,更是为了国家。”马佳佳语带激动地回忆道。 “这条路终于被自己走通了。好像多年的梦,终于梦想成真了。”詹贤达松了一口气说。 “宣布夺冠的那一刻真的浑身起鸡皮疙瘩,虽然有小小的插曲,但还是得偿所愿,6年多的努力终于有了验证。”卢言琳感慨道。

一页人生新篇章的抉择:转化世赛成果,践行技能报国

再次走进广东省机械技师学院制造团队项目的培训基地,机器的轰鸣声从早到晚从不间断,一个个年轻的面庞在机器前操作着,他们面容坚毅,怀揣着技能报国的梦想,像多年前的卢言琳、詹贤达、马佳佳一样,正奔跑在自己的技能成才之路上。

夺冠回校后,卢言琳、詹贤达和马佳佳并没有停下前进的脚步。他们深知,技能不仅可以改变个人的命运,更可以为国家和社会的发展贡献力量。因此,他们选择留校,转换身份开启了人生的教学新篇章。

“我怕浪费青春,所以全力以赴地做自己很热爱的事情。未来我将用自己的技术和经验倾囊相授,用榜样的力量激励后来者,让更多的人能更加坚定地走上技能成才和报国的道路上来。”卢言琳说。

和他一样,制造团队项目的其他两位选手也毫不犹豫地选择了留校任教。在他们看来,是学校给了他们技能成才的机会,是世赛给了他们实现技能报国梦想的平台,但世赛的积极影响不止于此,让社会认可技能成才,让更多的人了解技能学习的价值,让更多的学生心怀技能报国的志向,从而更好地推动制造强国建设,将是未来他们共同的奋斗目标。

对此,广东省机械技师学院的党委书记叶军峰表示,学院将继续推动世赛成果转化,以“金牌引领,产教融合”人才培养模式,为社会培养和输送高技能人才。“我们让世赛金牌选手走出校门,到各地讲好技能成才、技能报国的故事,努力让更多的年轻人看到走技能成才之路一样可以实现人生价值,让更多的社会大众认识到我们技术工人在国家发展中的重要作用。”叶军峰说。

技能之路,道阻且长,技能报国,青春无悔。卢言琳、詹贤达、马佳佳三位选手的故事,是中国技能人才成长报国的鲜活写照。在未来的日子里,将有无数像他们一样的青年技能人才,继续以技能为翼,以梦想为帆,为技能强国建设贡献自己的力量。